春の七草雑記 -アトリエN- [アトリエN]

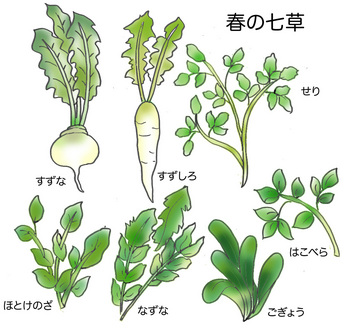

せり・なずな・おぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ・これぞ七草。

昔から正月に七草粥に炊き込まれる七種の草のうち、すずなとは小蕪のことで、すずしろは大根である。この二種は冬野菜の代表として使われたものであろうが、前の5種はいわば雑草である。

セリは葉に独特の香味があって、水田や溝などに群生するが、今どきの七草に使われるものは畑で栽培されるものが多く、水も栄養もたっぷり与えられるため、野性のものと較べると香りと食感はだいぶ落ちるという。

ナズナは古い時代には撫で菜とも呼ばれ、よく食べられていた。七草なずなという言葉があるほど、七草粥の独特の香りは主としてナズナのものである。三角形の実夾から三味線のバチを連想してペンペン草ともいい、また貧しい家の藁屋根にはこの草の種が飛んできて生い茂るとして、貧乏草とも呼ばれたが、この草の種が風の力で舞い上がることはありえないので、別の雑草と勘違いしたのではないかという人もいる。

はこべらとはハコベのことで、繁殖力が強くよくはびこることからそう名付けられた。 ひよこが好むのでヒヨコグサともいう。

ホトケノザはコオニタビラコのこと。冬の田んぼにロゼット葉を広げる。もともとはタビラコ(田平子)であったものが、よく似た草でもっと大きいものをオニタビラコと呼ぶようになり、それよりも小さいのでコオニタビラコとされてしまったらしいが、本人(草?)にとってはさだめし心外なことであろう。

早春の野や路傍でよく見かけるシソ科の雑草にもホトケノザがあり、同じ呼び名であることから、ごくたまに七草セットに誤って入れられることがあるそうだが、こちらはとても食えたものではないという。

さて、歌のなかでは3番目に名前の出るオギョウ。ゴギョウと呼ぶ人もいるが、それは誤りで、オギョウというのが正しい。

これの別名がハハコグサである。牧野富太郎博士などはハハコグサは誤りで、この草の柔毛が「ほうけ立つ」ように見えることから「ホウコグサ」と呼んでいたのを、ある学者が聞き間違えてハハコグサにしてしまったのだと説く。昔はこの柔毛をツナギとして草餅に練りこんでいたが、ハハコを擦りつぶすのはいかがなものかと言い出した人がいてヨモギに替えられたという俗説がある。

しかし、どうも後付けの言い訳めいている。

ハハコグサによく似た雑草にチチコグサがあり、前者が最近に定着した呼び名であるのなら、ハハコに対するチチコは昔には何と呼ばれていたのだろうと気になって調べてみた。

だが、大昔からチチコグサと呼んでいたらしく、それならばハハコグサもあるいはあながち某学者の聞き間違いということではないのかもしれない。

このチチコグサ、ハハコに比べると貧相で目立たない。それだけではなく、近頃は外来のチチコグサモドキに追いやられて、よほど山奥に行かないと目にすることが出来なくなったそうである。今どきの日本のお父さんを髣髴させるようでなにやら哀愁を誘うが、古来我が国において父権の強かった時代というのは戦乱の多い時代でもあって、オヤジが肩身を狭くしている今日のほうが平和でいいのかもしれない。

もしそうなら、我らが日本にキナ臭い時代が戻ってきた暁には、チチコグサも山奥から降りてくるのであろうか?

以上春の七草のうち、最も神経質なのはコオニタビラコ(ホトケノザ)で、畑地には無く田圃(冬の乾田)にしか生えない。しかもどこの田圃でもいいというわけでもなく、隣り合った田圃で片方では生い茂っているのに、もう一方にはまるで生えないという、つむじまがりである。

またそのうえ、水田の減少した近頃の野では、コオニタビラコを見ることもまれになったと聞く。

多摩市の野辺で春の七草狩りといきたいところだが、そういう事情ではちょっと無理かもしれない。

N田さん

イラスト提供:イラストAC https://www.ac-illust.com/

昔から正月に七草粥に炊き込まれる七種の草のうち、すずなとは小蕪のことで、すずしろは大根である。この二種は冬野菜の代表として使われたものであろうが、前の5種はいわば雑草である。

セリは葉に独特の香味があって、水田や溝などに群生するが、今どきの七草に使われるものは畑で栽培されるものが多く、水も栄養もたっぷり与えられるため、野性のものと較べると香りと食感はだいぶ落ちるという。

ナズナは古い時代には撫で菜とも呼ばれ、よく食べられていた。七草なずなという言葉があるほど、七草粥の独特の香りは主としてナズナのものである。三角形の実夾から三味線のバチを連想してペンペン草ともいい、また貧しい家の藁屋根にはこの草の種が飛んできて生い茂るとして、貧乏草とも呼ばれたが、この草の種が風の力で舞い上がることはありえないので、別の雑草と勘違いしたのではないかという人もいる。

はこべらとはハコベのことで、繁殖力が強くよくはびこることからそう名付けられた。 ひよこが好むのでヒヨコグサともいう。

ホトケノザはコオニタビラコのこと。冬の田んぼにロゼット葉を広げる。もともとはタビラコ(田平子)であったものが、よく似た草でもっと大きいものをオニタビラコと呼ぶようになり、それよりも小さいのでコオニタビラコとされてしまったらしいが、本人(草?)にとってはさだめし心外なことであろう。

早春の野や路傍でよく見かけるシソ科の雑草にもホトケノザがあり、同じ呼び名であることから、ごくたまに七草セットに誤って入れられることがあるそうだが、こちらはとても食えたものではないという。

さて、歌のなかでは3番目に名前の出るオギョウ。ゴギョウと呼ぶ人もいるが、それは誤りで、オギョウというのが正しい。

これの別名がハハコグサである。牧野富太郎博士などはハハコグサは誤りで、この草の柔毛が「ほうけ立つ」ように見えることから「ホウコグサ」と呼んでいたのを、ある学者が聞き間違えてハハコグサにしてしまったのだと説く。昔はこの柔毛をツナギとして草餅に練りこんでいたが、ハハコを擦りつぶすのはいかがなものかと言い出した人がいてヨモギに替えられたという俗説がある。

しかし、どうも後付けの言い訳めいている。

ハハコグサによく似た雑草にチチコグサがあり、前者が最近に定着した呼び名であるのなら、ハハコに対するチチコは昔には何と呼ばれていたのだろうと気になって調べてみた。

だが、大昔からチチコグサと呼んでいたらしく、それならばハハコグサもあるいはあながち某学者の聞き間違いということではないのかもしれない。

このチチコグサ、ハハコに比べると貧相で目立たない。それだけではなく、近頃は外来のチチコグサモドキに追いやられて、よほど山奥に行かないと目にすることが出来なくなったそうである。今どきの日本のお父さんを髣髴させるようでなにやら哀愁を誘うが、古来我が国において父権の強かった時代というのは戦乱の多い時代でもあって、オヤジが肩身を狭くしている今日のほうが平和でいいのかもしれない。

もしそうなら、我らが日本にキナ臭い時代が戻ってきた暁には、チチコグサも山奥から降りてくるのであろうか?

以上春の七草のうち、最も神経質なのはコオニタビラコ(ホトケノザ)で、畑地には無く田圃(冬の乾田)にしか生えない。しかもどこの田圃でもいいというわけでもなく、隣り合った田圃で片方では生い茂っているのに、もう一方にはまるで生えないという、つむじまがりである。

またそのうえ、水田の減少した近頃の野では、コオニタビラコを見ることもまれになったと聞く。

多摩市の野辺で春の七草狩りといきたいところだが、そういう事情ではちょっと無理かもしれない。

N田さん

イラスト提供:イラストAC https://www.ac-illust.com/

根も葉もない・・・ -アトリエN- [アトリエN]

植物は太陽光と、空気中の二酸化炭素と、根から吸い上げた水とを使って光合成を行い、自らの生存に必要な物質を作り出すので、独立栄養生物と呼ばれることがある。

それに対して人を含む動物は、生存のために必要な物質を他の生き物に頼っているので、従属栄養生物と呼ばれる。その形状から植物と同一視されやすいキノコ類も、栄養を植物に頼っている点ではむしろ動物に近い。

ところが、折角の光合成の能力を捨て去って、他の植物に寄生する生き方を選んだ植物群がある。ネナシカズラの仲間たちで、全植物種の1%を占めている。発芽すると、回旋転頭運動をしながら、宿主を探し始める。枯れ枝やプラスチックの棒、弱った植物などには見向きもしない。元気のよい草を探し当てると素早く巻き付き、相手の茎に寄生根を突き差して、栄養分を吸い取りはじめる。寄生のみで生きるために葉緑素は捨ててしまっている。だから彼らは一見すると枯れかかった草のような生気のない薄茶色をしている。

× × × × ×

ある日のこと、中谷主命(ナカノタニノヌシノミコト)の住まいに一匹のカナブンが飛んできた。

「やあい、ミコトよう。百草法面の草どもが呼ばっとるぞう」

「なに、それは妙ではないか。百草法面は西谷主命の管轄じゃろう?」

中谷主命がいうと、カナブンは

「奴さんは病気で臥せっとるか、旅に出たとでも言っとけ、と云うとったぞ。ええから、はよ行くがいいぞ。ほなら、伝えたでな」

カナブンはそれだけを言い捨てると、重そうに飛び去って行った。

病気もしくは旅とでも云え、と言ったのが西谷主命本人なのか、法面の草たちなのかも判然としない。面妖なことではある、と気の重い命だったが、ともかくも法面に行ってみると、一茎のノゲシにネナシカズラが巻き付いて、今しも寄生根を突き立てようとしているところであった。ノゲシは身を震わせて泣き叫び、周りの草どもはどこか逃げ腰の感じではありながら、口々に罵っている。

「やい、こら、そいつから離れろ!」

「蔓で巻き付くだけでも迷惑だってえのに、汁を吸おうなんて、ふてえ野郎だ」

「植物の風上にもおけないモドキ野郎め」

「てめえなんざ、とっととよそに行っちまえ」

そんな草どものうち、一茎の野菊が、目ざとく中谷主命を見つけて声をかけた。

「神様よう、何とかしてくださいな」

「うむ?何とかしろとは、どうしろというのじゃな?」

「あいつを叩きだすとか、引き抜いてしまうとか、してくださいな」

「それはできぬなあ」

「どうしてですかね」

「ノゲシと同じように、ネナシカズラも、ここでうまれた、なな山の住人ではないか」

「それでは、奴が体液を吸い取られて枯れてしまっても構わぬとおっしゃるのですか」

「わしはどちらの味方もできぬと言っておるのじゃ。それが掟というものであろうが」

そんなやり取りをかわしていると、突然ネナシカズラが叫びだした。

「うるさいなあ、僕にどうしろと云うんだい?僕だってみんなに嫌われながら生きていきたかないけど、どうしようもないじゃないか」

その激しい調子に周りが気を呑まれていると、突然ネナシカズラはノゲシにからみついた蔓をスルスルとほどくや、フェンスの外に出て行こうとした。

「おうい、どうするんだよ」

「あんたたちの望み通りに出ていくんだよ」

「そっちは車道だぞ、気をつけな」

その言葉が終わるよりも早く、一台の車がネナシカズラを踏み潰して走り去っていった。

一瞬の出来事に、みな唖然として、顔を見合わせるばかりである。

× × × × ×

中谷主命は首をふりふり帰っていく。物陰で様子をうかがっている西谷主命の姿も目に入らない。

「あれはガイアの実験じゃな」と、独り言をつぶやいたりしている。

恐竜を作って滅ぼしてみたり、カンブリア大爆発と呼ばれる異様な生物群を生み出したり、ガイアはひっきりなしに実験を繰り返す。

ネナシカズラもその実験の一つなのだろうか?

それにしても、と中谷主命は思う。

史上最凶の環境破壊生物であるホモ・サピエンスを誕生させたのもガイアの実験であるとするならば、ガイアは人類に対してどのような結末を用意しているのであろうか?

と、そこまで考えて命は、ちと大げさすぎたかのう、とひとり顔を赫らめたのであった。

追記 ネナシカズラが絡みついた蔓を自らほどいたり、自力で他所へ出て行ったりすることは実際には有り得ず、まさに根も葉もない作り話であることを、お断りしておきます。

N田さん

ネナシカズラ

写真提供:重井薬用植物園http://www.shigei.or.jp/herbgarden/

それに対して人を含む動物は、生存のために必要な物質を他の生き物に頼っているので、従属栄養生物と呼ばれる。その形状から植物と同一視されやすいキノコ類も、栄養を植物に頼っている点ではむしろ動物に近い。

ところが、折角の光合成の能力を捨て去って、他の植物に寄生する生き方を選んだ植物群がある。ネナシカズラの仲間たちで、全植物種の1%を占めている。発芽すると、回旋転頭運動をしながら、宿主を探し始める。枯れ枝やプラスチックの棒、弱った植物などには見向きもしない。元気のよい草を探し当てると素早く巻き付き、相手の茎に寄生根を突き差して、栄養分を吸い取りはじめる。寄生のみで生きるために葉緑素は捨ててしまっている。だから彼らは一見すると枯れかかった草のような生気のない薄茶色をしている。

× × × × ×

ある日のこと、中谷主命(ナカノタニノヌシノミコト)の住まいに一匹のカナブンが飛んできた。

「やあい、ミコトよう。百草法面の草どもが呼ばっとるぞう」

「なに、それは妙ではないか。百草法面は西谷主命の管轄じゃろう?」

中谷主命がいうと、カナブンは

「奴さんは病気で臥せっとるか、旅に出たとでも言っとけ、と云うとったぞ。ええから、はよ行くがいいぞ。ほなら、伝えたでな」

カナブンはそれだけを言い捨てると、重そうに飛び去って行った。

病気もしくは旅とでも云え、と言ったのが西谷主命本人なのか、法面の草たちなのかも判然としない。面妖なことではある、と気の重い命だったが、ともかくも法面に行ってみると、一茎のノゲシにネナシカズラが巻き付いて、今しも寄生根を突き立てようとしているところであった。ノゲシは身を震わせて泣き叫び、周りの草どもはどこか逃げ腰の感じではありながら、口々に罵っている。

「やい、こら、そいつから離れろ!」

「蔓で巻き付くだけでも迷惑だってえのに、汁を吸おうなんて、ふてえ野郎だ」

「植物の風上にもおけないモドキ野郎め」

「てめえなんざ、とっととよそに行っちまえ」

そんな草どものうち、一茎の野菊が、目ざとく中谷主命を見つけて声をかけた。

「神様よう、何とかしてくださいな」

「うむ?何とかしろとは、どうしろというのじゃな?」

「あいつを叩きだすとか、引き抜いてしまうとか、してくださいな」

「それはできぬなあ」

「どうしてですかね」

「ノゲシと同じように、ネナシカズラも、ここでうまれた、なな山の住人ではないか」

「それでは、奴が体液を吸い取られて枯れてしまっても構わぬとおっしゃるのですか」

「わしはどちらの味方もできぬと言っておるのじゃ。それが掟というものであろうが」

そんなやり取りをかわしていると、突然ネナシカズラが叫びだした。

「うるさいなあ、僕にどうしろと云うんだい?僕だってみんなに嫌われながら生きていきたかないけど、どうしようもないじゃないか」

その激しい調子に周りが気を呑まれていると、突然ネナシカズラはノゲシにからみついた蔓をスルスルとほどくや、フェンスの外に出て行こうとした。

「おうい、どうするんだよ」

「あんたたちの望み通りに出ていくんだよ」

「そっちは車道だぞ、気をつけな」

その言葉が終わるよりも早く、一台の車がネナシカズラを踏み潰して走り去っていった。

一瞬の出来事に、みな唖然として、顔を見合わせるばかりである。

× × × × ×

中谷主命は首をふりふり帰っていく。物陰で様子をうかがっている西谷主命の姿も目に入らない。

「あれはガイアの実験じゃな」と、独り言をつぶやいたりしている。

恐竜を作って滅ぼしてみたり、カンブリア大爆発と呼ばれる異様な生物群を生み出したり、ガイアはひっきりなしに実験を繰り返す。

ネナシカズラもその実験の一つなのだろうか?

それにしても、と中谷主命は思う。

史上最凶の環境破壊生物であるホモ・サピエンスを誕生させたのもガイアの実験であるとするならば、ガイアは人類に対してどのような結末を用意しているのであろうか?

と、そこまで考えて命は、ちと大げさすぎたかのう、とひとり顔を赫らめたのであった。

追記 ネナシカズラが絡みついた蔓を自らほどいたり、自力で他所へ出て行ったりすることは実際には有り得ず、まさに根も葉もない作り話であることを、お断りしておきます。

N田さん

ネナシカズラ

写真提供:重井薬用植物園http://www.shigei.or.jp/herbgarden/

ふたつのパラドックス -アトリエN- [アトリエN]

およそ38億年前に海の中で生まれた植物が地上に進出したのは、5~6億年前の事だそうである。そんなにも永い時間がかかったのは太陽の紫外線のためで、この紫外線というやつは、動物植物にかかわらず、あらゆる生き物の体内に活性酸素を生じさせ、生命活動をサビつかせる厄介な代物であるという。

海の中にいる限りは、水が紫外線を吸収してくれるので問題は起きなかったが、むき出しの地上では、そうはいかない。

そこで植物たちは気の遠くなるような永い時間をかけて、活性酸素を無害化する物質を作り上げた。代表的な抗酸化物質としてはビタミンCやEなどがあるが、ポリフェノール類も重要な抗酸化物質である。

花や果実を赤や青色に染めるアントシアニン、キクやヒマワリなどの黄色の元になるカロテノイドはポリフェノールの一種で、その鮮やかな色で虫や鳥を呼び寄せる働きのほかに、種や実を活性酸素の毒から守る働きも兼ねている。だから、紫外線の強い高山地帯の花や果実はより鮮やかに色づき、その影響をあまり受けない温室の中では、いくぶん色が落ちるといわれている。

フレンチ・パラドックスという言葉がある。

脂っこい食べ物が大好きなフランスの人たちが、アメリカ人やドイツ人と較べると、理論上では心臓病になるリスクがもっと高いはずなのに、実際にはずっと低いことが、長い間謎とされていた。フランスの人たちは「水がわりに赤ワインを飲む民族」といわれるが、その赤ワインに含まれるアントシアニンがそのリスクを抑えていることがわかってきた。

種も皮も一緒にワインの原料になる赤と較べて、果肉のみでつくられる白ワインはアントシアニンの含有量が少なく、あまり効果は期待できないそうである。

ジャパン・パラドックスという言葉もある。

欧米人と較べると成人男性の喫煙率が2倍ほども高い日本人。喫煙者本人だけでなく周囲の人の受動喫煙の害もかまびすしく叫ばれているのに、どうして日本は世界に冠たる長寿国なのか?不思議に思われてきたのだが、その理由の一つが大豆食品にあることがわかってきた。

味噌・醤油・納豆・豆腐・おから・枝豆などの大豆食品に含まれるフラボノイドが、日本人の長寿を支えているのだ。

もうひとつ、和食で忘れてならないのは緑茶である。

緑茶にはカテキンやミリセチンなどのポリフェノールのほか、ビタミンC・E、カロテンなどがたっぷり含まれていて、昔から『旅に出るときには必ず朝茶を飲んでいけ』と云われていた。

ヒト科ノンベ属の一人であるわたくしも寄る年波には勝てず、深酒が効かなくなってきた。そこで今後は考えを改めて、酒は赤ワインをメインとし、つまみは枝豆・豆腐・納豆を摂ることにし、酒の後には緑茶を飲んで〆にしようと思い至っている。

「そんなことより酒をやめなはれ」

だって?

うーん、やっぱりそう来ますか・・・・・。

N田さん

イラスト提供:イラストAC https://www.ac-illust.com/

海の中にいる限りは、水が紫外線を吸収してくれるので問題は起きなかったが、むき出しの地上では、そうはいかない。

そこで植物たちは気の遠くなるような永い時間をかけて、活性酸素を無害化する物質を作り上げた。代表的な抗酸化物質としてはビタミンCやEなどがあるが、ポリフェノール類も重要な抗酸化物質である。

花や果実を赤や青色に染めるアントシアニン、キクやヒマワリなどの黄色の元になるカロテノイドはポリフェノールの一種で、その鮮やかな色で虫や鳥を呼び寄せる働きのほかに、種や実を活性酸素の毒から守る働きも兼ねている。だから、紫外線の強い高山地帯の花や果実はより鮮やかに色づき、その影響をあまり受けない温室の中では、いくぶん色が落ちるといわれている。

フレンチ・パラドックスという言葉がある。

脂っこい食べ物が大好きなフランスの人たちが、アメリカ人やドイツ人と較べると、理論上では心臓病になるリスクがもっと高いはずなのに、実際にはずっと低いことが、長い間謎とされていた。フランスの人たちは「水がわりに赤ワインを飲む民族」といわれるが、その赤ワインに含まれるアントシアニンがそのリスクを抑えていることがわかってきた。

種も皮も一緒にワインの原料になる赤と較べて、果肉のみでつくられる白ワインはアントシアニンの含有量が少なく、あまり効果は期待できないそうである。

ジャパン・パラドックスという言葉もある。

欧米人と較べると成人男性の喫煙率が2倍ほども高い日本人。喫煙者本人だけでなく周囲の人の受動喫煙の害もかまびすしく叫ばれているのに、どうして日本は世界に冠たる長寿国なのか?不思議に思われてきたのだが、その理由の一つが大豆食品にあることがわかってきた。

味噌・醤油・納豆・豆腐・おから・枝豆などの大豆食品に含まれるフラボノイドが、日本人の長寿を支えているのだ。

もうひとつ、和食で忘れてならないのは緑茶である。

緑茶にはカテキンやミリセチンなどのポリフェノールのほか、ビタミンC・E、カロテンなどがたっぷり含まれていて、昔から『旅に出るときには必ず朝茶を飲んでいけ』と云われていた。

ヒト科ノンベ属の一人であるわたくしも寄る年波には勝てず、深酒が効かなくなってきた。そこで今後は考えを改めて、酒は赤ワインをメインとし、つまみは枝豆・豆腐・納豆を摂ることにし、酒の後には緑茶を飲んで〆にしようと思い至っている。

「そんなことより酒をやめなはれ」

だって?

うーん、やっぱりそう来ますか・・・・・。

N田さん

イラスト提供:イラストAC https://www.ac-illust.com/

がんこちゃん -アトリエN- [アトリエN]

がんこちゃんは花占いにはまっている。

「スキ・キライ・スキ・キライ」

いつも、始めは「スキ」である。

使う花は、いつでもデージーである。

終わりはいつも「キライ」である。

「違うお花に替えてみたら?」

お母さんに言われても、がんこちゃんは

「いいの」

と答えて、新しいデージーの花をむしる。

がんこ少女のがんこちゃんは「キライ」から始めることもしない。

「がんこちゃん、フィボナッチ数列というものを知ってるかい?」

お父さんが、ある日そう言った。

「知らない・なにそれ?」

「1たす1は?」

「2だよ」

「2にその前の数の1を足したら?」

「3だよ」

「3にその前の2を足したら?」

「5だよ」

「5にその前の3を足したら?」

「8だよ」

「8に、その前の5を足したら13、13にその前の数の8を足したら、21。1・1・2・3・5・8・13・21・34・55と続くのがフィボナッチ数列というものさ」

「ふうん、それがどうしたの?」

「たくさんの植物の花びらの数は、このフィボナッチ数列に従っているのさ。だから、ユリは3枚、日日草は5枚、コスモスは8枚、マリーゴールドは13枚、マーガレットは21枚ときて、デージーは34枚なのさ。だからがんこちゃん、デージーを使うかぎり、おしまいはいつもキライになってしまうのさ」

「いいの」

がんこ少女のがんこちゃんは云う。

「なんにだって例外というものはあるでしょ。あたしはこれでいくの」

「そうだね、なんにでも例外はある。がんこのいうとおりかもしれないね」

4枚や6枚の花びらを持つ植物もあるし、栄養状態によっては花びらの数が変わることもあることを知っているお父さんは、さからわない。

なんにでも例外はある。いつかは、がんこちゃんの花占いが、スキで終わる日が来るかも知れない。

筆者注・すべての花びらがフィボナッチ数列に従っているわけではないようですが、他にリュカ数列というものもあり、なんらかの法則に従っているのは間違いなさそうです。

N田さん

デージー。提供:「写真素材足成」(http://www.ashinari.com)

ヒマワリ。中心から外に向かう種は、フィボナッチ数列に従ってらせん状に並ぶ。

「写真素材足成」(http://www.ashinari.com)

「スキ・キライ・スキ・キライ」

いつも、始めは「スキ」である。

使う花は、いつでもデージーである。

終わりはいつも「キライ」である。

「違うお花に替えてみたら?」

お母さんに言われても、がんこちゃんは

「いいの」

と答えて、新しいデージーの花をむしる。

がんこ少女のがんこちゃんは「キライ」から始めることもしない。

「がんこちゃん、フィボナッチ数列というものを知ってるかい?」

お父さんが、ある日そう言った。

「知らない・なにそれ?」

「1たす1は?」

「2だよ」

「2にその前の数の1を足したら?」

「3だよ」

「3にその前の2を足したら?」

「5だよ」

「5にその前の3を足したら?」

「8だよ」

「8に、その前の5を足したら13、13にその前の数の8を足したら、21。1・1・2・3・5・8・13・21・34・55と続くのがフィボナッチ数列というものさ」

「ふうん、それがどうしたの?」

「たくさんの植物の花びらの数は、このフィボナッチ数列に従っているのさ。だから、ユリは3枚、日日草は5枚、コスモスは8枚、マリーゴールドは13枚、マーガレットは21枚ときて、デージーは34枚なのさ。だからがんこちゃん、デージーを使うかぎり、おしまいはいつもキライになってしまうのさ」

「いいの」

がんこ少女のがんこちゃんは云う。

「なんにだって例外というものはあるでしょ。あたしはこれでいくの」

「そうだね、なんにでも例外はある。がんこのいうとおりかもしれないね」

4枚や6枚の花びらを持つ植物もあるし、栄養状態によっては花びらの数が変わることもあることを知っているお父さんは、さからわない。

なんにでも例外はある。いつかは、がんこちゃんの花占いが、スキで終わる日が来るかも知れない。

筆者注・すべての花びらがフィボナッチ数列に従っているわけではないようですが、他にリュカ数列というものもあり、なんらかの法則に従っているのは間違いなさそうです。

N田さん

デージー。提供:「写真素材足成」(http://www.ashinari.com)

ヒマワリ。中心から外に向かう種は、フィボナッチ数列に従ってらせん状に並ぶ。

「写真素材足成」(http://www.ashinari.com)

ジャガイモのはなし -アトリエN- [アトリエN]

16世紀、スペインによるインカ帝国征服の副産物としてヨーロッパにもたらされたジャガイモは、高度4000mのアンデス高地を原産地とするだけに、冷涼なヨーロッパの風土にはよく適応した。だからといって、すぐに受け入れられたわけではない。ジャガイモ料理を献上されたエリザベス一世は有毒物質のソラニンによって危うく一命を落としかけたし、そのゴツゴツした外見はハンセン氏病を連想させ、さらには、聖書に出てこない植物であるジャガイモを食することは、神の怒りに触れるという流言も飛び交った。

ヨーロッパにおいて戦争の無かった年が4年しかなかったという17世紀は小氷期でもあって、飢饉が打ち続いた。事情は18世紀になっても同様であり、戦争と飢饉、この二つがこの植物をヨーロッパ全土に広めたと言ってよいだろう。

7年戦争でプロシア軍の捕虜となったフランスの薬剤師、パルマンティエはジャガイモによって五度もの捕虜生活を生き延び、帰国後ルイ16世の援助を得てパリ郊外の原野に展示試作圃場を設け「このジャガイモは非常に美味で栄養に富み、たいそう珍しいもので、王侯貴族の食べるものである。これを盗み、食するものは厳罰に処す」と周辺に宣伝した。

そして兵士に見張らせたが、わざと夜中には兵士を眠らせ、好奇心に駆られた民衆の盗むにまかせた。この作戦が図に当たり、ジャガイモの栽培が一般に広まったという。

「衣食足りて礼節を知る」という諺があるが、国家には当てはまらない。ジャガイモによって豊かになった国同士は盛んに小競り合いを繰り返す。1778年にプロイセンとオーストリアとの間で戦われたバイエルン継承戦争は相手国のジャガイモ畑を荒らすことを重要な戦略とした為《ジャガイモ戦争》とも呼ばれたが、言い換えれば、この植物がいかにヨーロッパにおける主要作物になっていたかを示している。

このジャガイモ、日本には慶長年間にジャワのバタビア経由でオランダ船によってもたらされたが、その味の淡白さが野菜中心の日本食には合わず、やはり飢饉における救荒作物として徐々に広まっていったので『お救け芋』といわれたこともあったらしい。

近年、葉を食べる虫を殺してしまう遺伝子が組み込まれた大豆やトウモロコシやジャガイモが作られたそうだが、虫を殺す遺伝子を持つ作物を食べて大丈夫なのだろうか?

17・8世紀の欧州人の食に対する保守性を嗤うことはできないと私は思うのだが。

『なな山だより』41号より、ブログ掲載にあたり一部改訂

N田さん

ジャガイモ。提供:「イラストAC」https://www.ac-illust.com

ヨーロッパにおいて戦争の無かった年が4年しかなかったという17世紀は小氷期でもあって、飢饉が打ち続いた。事情は18世紀になっても同様であり、戦争と飢饉、この二つがこの植物をヨーロッパ全土に広めたと言ってよいだろう。

7年戦争でプロシア軍の捕虜となったフランスの薬剤師、パルマンティエはジャガイモによって五度もの捕虜生活を生き延び、帰国後ルイ16世の援助を得てパリ郊外の原野に展示試作圃場を設け「このジャガイモは非常に美味で栄養に富み、たいそう珍しいもので、王侯貴族の食べるものである。これを盗み、食するものは厳罰に処す」と周辺に宣伝した。

そして兵士に見張らせたが、わざと夜中には兵士を眠らせ、好奇心に駆られた民衆の盗むにまかせた。この作戦が図に当たり、ジャガイモの栽培が一般に広まったという。

「衣食足りて礼節を知る」という諺があるが、国家には当てはまらない。ジャガイモによって豊かになった国同士は盛んに小競り合いを繰り返す。1778年にプロイセンとオーストリアとの間で戦われたバイエルン継承戦争は相手国のジャガイモ畑を荒らすことを重要な戦略とした為《ジャガイモ戦争》とも呼ばれたが、言い換えれば、この植物がいかにヨーロッパにおける主要作物になっていたかを示している。

このジャガイモ、日本には慶長年間にジャワのバタビア経由でオランダ船によってもたらされたが、その味の淡白さが野菜中心の日本食には合わず、やはり飢饉における救荒作物として徐々に広まっていったので『お救け芋』といわれたこともあったらしい。

近年、葉を食べる虫を殺してしまう遺伝子が組み込まれた大豆やトウモロコシやジャガイモが作られたそうだが、虫を殺す遺伝子を持つ作物を食べて大丈夫なのだろうか?

17・8世紀の欧州人の食に対する保守性を嗤うことはできないと私は思うのだが。

『なな山だより』41号より、ブログ掲載にあたり一部改訂

N田さん

ジャガイモ。提供:「イラストAC」https://www.ac-illust.com

スミレとアブとハナバチ -アトリエN- [アトリエN]

とある早春の日、中谷主命(ナカノタニノヌシノミコト)が林内を歩いていると、彼を呼びとめる声がした。

「ねえねえ、カミ様ってば」

見ると、小さな花が、まだ寒い春の風に身をすくめている。

「おう、スミレではないか。何事じゃ」

菫「あのね。あたしはアブが嫌いなの。近寄らないように言ってくださらない?」

命「それはまたナニユエじゃ?」

スミレが口元を震わせていうには

菫「あのバカな虫は、ふん・ふ・ふーんと鼻歌を唄いながら、あたしの大事な花粉を菜の花にこすりつけたりするんだもの、まったく、見境いのないやつでアッタマきちゃう」

命「ふうむ、たしかに奴は賢いとは云えぬ虫ではあるな。云うてやっても構わぬが、まず無駄であろうよ」

菫「なぜですか?」

命「三歩も歩けば忘れてしまう虫だからじゃ。それよりはお前さん、花の時期をずらしたらどうじゃな?」

菫「それはまた、どうして?」

命「アブは早春の虫じゃ。もうちょっと暖かくなれば、奴もいなくなるのではないか」

中谷主命のアドバイスに従って開花の時期をずらしたスミレであったが、一件落着とはいかなかった。

「ねえねえ、カミさま、聞いてくださいな」と、スミレはまたも不満を訴える。

「あいつ、まだあたしの蜜を狙って飛び回ってますよ。ふん・ふ・ふーんと鼻歌を唄いながら。うるさいったらありゃしない」

すると中谷主命はこう申された。

「それならば、花の色を変えてみたらどうじゃな?」

菫「どうしてですか?」

命「黄色はアブの大好きな色じゃ。ほかの色に変えたら、やつも近寄ってこなくなるのではないかな」

菫「それでは、どんな色に?」

命「そうよなあ、紫色がよかろう。紫はハナバチが大好きな色でな。ハチは賢いぞ、おいしい蜜をたんとやれば、その花をきちんと覚えておいて、同じ仲間のところに飛んで行ってくれるのじゃ。それにハチは後退りが出来るぞ」

菫「ふうん、それが何か?」

命「お前さんはもっと花を細長くして、その奥においしい蜜を隠すが良い。ハチは花の奥までずんずん進んでいく。お前さんはその隙にハチの体にたっぷり花粉をつけるのじゃ。後退りができるハチは、なんなく外に出てくる。アブには到底できぬ芸当じゃぞ」

そこで、スミレは神様の言うとおりにしたが、お気楽なハナアブはふん・ふ・ふーんと鼻歌まじりでやってきて、長く伸びた距のなかに潜り込み、途中で閉じ込められたと勘違いして、猛然と暴れだした。

スミレは風の力を借りてアブの体を花の外に放り出し、睨みつけてやった、地面にたたきつけられたアブは、しばらく気を失っていたが、やがて眼をさますと、どこかへ飛び去っていき、もう二度とスミレには近寄ろうとしない。さすがに懲りたようである。

スミレはハナバチとすっかり仲良しになり、機嫌よく咲いている。

「カミ様、有り難う。たまには役に立ってくれるのね」

命「たまには、は余計じゃろ」

それでも中谷主命は感謝されて悪い気はしない。

ふん・ふ・ふーんと鼻歌を唄いながら林の中を去って行った。

N田さん

タチツボスミレ。提供:「写真素材足成」(http://www.ashinari.com)

おかいこさま -アトリエN- [アトリエN]

讒言(ざんげん)にあって筑紫の大宰府に流された右大臣・菅原道真は、死後、怨霊となって御所に災いをもたらした。これを鎮める為、彼を天神様に祀り上げたが、天神様すなわち雷神というので、落雷は菅原道真の仕業であると信じられるようになった。

「くわばら・くわばら」というのは雷除けの呪文だが、これは道真が近畿地方に所有していた桑原のことを指していて(ここはあなたの桑畑ですよ・雷を落とさないでください)という思いを込めたものだったのだろうか。

奈良・平安の時代に中国からもたらされた養蚕の技術が国中に広まって、蚕は「おかいこさま」と呼ばれ、明治新政府などは群馬県富岡町に官制の製糸場を設け、そこで教育をうけた士族の娘たちが全国に近代の製糸技術を広めた。昭和初期には、生糸は日本の輸出額の40%を占めるまでになり、この国の近代化を下から大きく支えたのである。

いまでは化学繊維に圧されて産業としては見る影もないが、今日でも趣味的に蚕を飼う人たちがいて、一心に桑の葉をむさぼる幼虫たちの、野面を叩く驟雨(しゅうう)のようなその音がかわいいと聞き惚れているそうだ。クワ科のコウゾが和紙の原料に使われるように、しっかりとした植物繊維が蚕の吐く糸の勁さとしなやかさのもとになるのだろうか?

皇居紅葉山養蚕所では、皇后陛下がいまでも古い品種の蚕を育てておられるそうだ。

なな山の入り口近くに桑の木が立っている。

4月から5月にかけて黒紫色の実をつけ、食べてみると、ほんのりと甘酸っぱい。

三木露風の作詞になる「赤とんぼ」には、♪山の畑の桑の実を小篭に摘んだはまぼろしか♪という一節があるが、ついこの間まで農家の貴重なおやつであったのだ。

現代の子供たちに一度味あわせてみたいものである。

閑話休題。

昔見た東宝の特撮映画「モスラ」では巨大な蛾の幼虫が、東京タワーのアーチの下に糸を吐いて繭を作る場面があった。東京タワーのあの形状だからサマになるが、ノッペラボーな東京スカイツリーでは、モスラもどこに繭を作ったものか、悩んでしまうだろう。

モスラのためにも、東京タワーよ永遠なれと願うのは、私だけであろうか?

「そんなとぼけたことを考えるのはお前だけだよ」だって?

たしかに・・・・・・。

N田さん

クワの葉に乗った蚕。提供:「イラストAC」https://www.ac-illust.com

「くわばら・くわばら」というのは雷除けの呪文だが、これは道真が近畿地方に所有していた桑原のことを指していて(ここはあなたの桑畑ですよ・雷を落とさないでください)という思いを込めたものだったのだろうか。

奈良・平安の時代に中国からもたらされた養蚕の技術が国中に広まって、蚕は「おかいこさま」と呼ばれ、明治新政府などは群馬県富岡町に官制の製糸場を設け、そこで教育をうけた士族の娘たちが全国に近代の製糸技術を広めた。昭和初期には、生糸は日本の輸出額の40%を占めるまでになり、この国の近代化を下から大きく支えたのである。

いまでは化学繊維に圧されて産業としては見る影もないが、今日でも趣味的に蚕を飼う人たちがいて、一心に桑の葉をむさぼる幼虫たちの、野面を叩く驟雨(しゅうう)のようなその音がかわいいと聞き惚れているそうだ。クワ科のコウゾが和紙の原料に使われるように、しっかりとした植物繊維が蚕の吐く糸の勁さとしなやかさのもとになるのだろうか?

皇居紅葉山養蚕所では、皇后陛下がいまでも古い品種の蚕を育てておられるそうだ。

なな山の入り口近くに桑の木が立っている。

4月から5月にかけて黒紫色の実をつけ、食べてみると、ほんのりと甘酸っぱい。

三木露風の作詞になる「赤とんぼ」には、♪山の畑の桑の実を小篭に摘んだはまぼろしか♪という一節があるが、ついこの間まで農家の貴重なおやつであったのだ。

現代の子供たちに一度味あわせてみたいものである。

閑話休題。

昔見た東宝の特撮映画「モスラ」では巨大な蛾の幼虫が、東京タワーのアーチの下に糸を吐いて繭を作る場面があった。東京タワーのあの形状だからサマになるが、ノッペラボーな東京スカイツリーでは、モスラもどこに繭を作ったものか、悩んでしまうだろう。

モスラのためにも、東京タワーよ永遠なれと願うのは、私だけであろうか?

「そんなとぼけたことを考えるのはお前だけだよ」だって?

たしかに・・・・・・。

N田さん

クワの葉に乗った蚕。提供:「イラストAC」https://www.ac-illust.com

アジサイ・ジャガイモ・カキツバタ -アトリエN- [アトリエN]

牧野富太郎博士は巷間流布している植物名の間違いについて、繰り返し説かれている。

その1 アジサイは断じて紫陽花ではない。

アジサイを紫陽花とした根拠は、白楽天の「長慶集」に出てくる一首の詩であるが、山花一樹ありて色は紫に気は香しく・・・・紫陽花を以て之に名づく、とあるのを日本の学者があやまってアジサイに比定したものだと。

しかしアジサイは山地の花ではないし、香気もなく、そもそも日本産の花であるから紫陽花とは似ても似つかぬものであると。

その2 ジャガイモは断じて馬鈴薯ではない。

ジャガイモは南米原産で、それがヨーロッパを経由して日本にわたってきたものだが、ある学者が、福建省の松渓県のみに産する馬鈴薯の事だと言い出して定着してしまった。

その馬鈴薯なるものはツル性の植物で、根の色は黒く、味は苦甘い。これがどうしてジャガイモと言えるのか?と。

その3 カキツバタは断じて燕子花ではない。

わが邦では古くからカキツバタに燕子花の字をあてているが、燕子花は蔓のようにひょろひょろした茎に六・七個の花が付く植物で、かのツンとした茎に一花ずつ咲くカキツバタとは似ても似つかぬものではないかと。

日本植物学の父と言われる牧野博士がいくつもの本にも書き、講演でも繰り返し主張されたにもかかわらず、今日でもアジサイは紫陽花であり、ジャガイモは馬鈴薯のことにされていて、カキツバタは燕子花と書かれる。

現代の日本の識者が英語中心主義であるように、いやそれ以上の長きにわたって、この国の知識人は中国中心主義および漢名中心主義であった、その心的傾向が上記のような過ちを産んだのだろう。アジサイもジャガイモもカキツバタも漢名に無ければおかしい、という誤った信念のもとに、文典を漁ったのではあるまいか。

もうひとつ、牧野博士はハマナスは誤称であると主張されている。大抵の書物には、その実が茄子のようだからハマナスというのだと解いてあるが、その実の味と形によって梨になぞらえたのだ。したがってハマナシというのが正しいのであると。

日本植物学の巨人である大牧野博士の説に従って、私は今後あじさいはアジサイと、じゃがいもはジャガイモと、かきつばたはカキツバタと書くことにしよう。

そのほうが書き間違いも起こらないし。

しかし。

♪知床の岬にハマナシの咲くころ♪

唄いにくいなあ・・・・・・・。

N田さん

アジサイ。提供:「素材Good」https://sozai-good.com/

その1 アジサイは断じて紫陽花ではない。

アジサイを紫陽花とした根拠は、白楽天の「長慶集」に出てくる一首の詩であるが、山花一樹ありて色は紫に気は香しく・・・・紫陽花を以て之に名づく、とあるのを日本の学者があやまってアジサイに比定したものだと。

しかしアジサイは山地の花ではないし、香気もなく、そもそも日本産の花であるから紫陽花とは似ても似つかぬものであると。

その2 ジャガイモは断じて馬鈴薯ではない。

ジャガイモは南米原産で、それがヨーロッパを経由して日本にわたってきたものだが、ある学者が、福建省の松渓県のみに産する馬鈴薯の事だと言い出して定着してしまった。

その馬鈴薯なるものはツル性の植物で、根の色は黒く、味は苦甘い。これがどうしてジャガイモと言えるのか?と。

その3 カキツバタは断じて燕子花ではない。

わが邦では古くからカキツバタに燕子花の字をあてているが、燕子花は蔓のようにひょろひょろした茎に六・七個の花が付く植物で、かのツンとした茎に一花ずつ咲くカキツバタとは似ても似つかぬものではないかと。

日本植物学の父と言われる牧野博士がいくつもの本にも書き、講演でも繰り返し主張されたにもかかわらず、今日でもアジサイは紫陽花であり、ジャガイモは馬鈴薯のことにされていて、カキツバタは燕子花と書かれる。

現代の日本の識者が英語中心主義であるように、いやそれ以上の長きにわたって、この国の知識人は中国中心主義および漢名中心主義であった、その心的傾向が上記のような過ちを産んだのだろう。アジサイもジャガイモもカキツバタも漢名に無ければおかしい、という誤った信念のもとに、文典を漁ったのではあるまいか。

もうひとつ、牧野博士はハマナスは誤称であると主張されている。大抵の書物には、その実が茄子のようだからハマナスというのだと解いてあるが、その実の味と形によって梨になぞらえたのだ。したがってハマナシというのが正しいのであると。

日本植物学の巨人である大牧野博士の説に従って、私は今後あじさいはアジサイと、じゃがいもはジャガイモと、かきつばたはカキツバタと書くことにしよう。

そのほうが書き間違いも起こらないし。

しかし。

♪知床の岬にハマナシの咲くころ♪

唄いにくいなあ・・・・・・・。

N田さん

アジサイ。提供:「素材Good」https://sozai-good.com/

妖しの彼岸花 -アトリエN- [アトリエN]

彼岸花は、とにかく異称の多い花である。

曼珠沙華は、「紅い花」という意味のサンスクリット語から。

毒草であるから、毒花、痺れ花。土葬が一般的だった昔の日本では、野鼠等による害を防ぐためにこの毒草を墓地の周囲に植えたことから、死人花、幽霊花、地獄花。

その花の形から、狐の松明、狐のかんざし、剃刀花。花の時季には葉がなく、葉が生えてくるころには花がないことから、「葉見ず花見ず」とも呼ばれる。

秋雨の終わりかけた彼岸の頃に、地面から一本の茎をすっと伸ばし、地上50センチ位の茎頂に赤い花をつける(時には白い花も)。

一週間ほどで茎も花も枯れてしまうと、今度は地下の鱗茎から緑の葉が伸びてきて、冬を越す。葉はアサツキに似ているから、誤食事故が起こることもあるという。

毒のアルカロイドは水に晒すと消えてしまい、鱗茎にはでんぷんを多く含むため、昔は飢饉の際の救荒食になったというが、毒草であるため年貢の対象外とされており、お百姓たちはずいぶん助かったことだろう。

花は咲くが、種子はできない。三倍体と言われる遺伝子構成のせいであって、増えるのは専ら地下の鱗茎によってのみ。だから、中国から渡ってきたと思われるこの花が全国に広まっていったのは、鳥や虫の力によるものではなく、人の手でひとつひとつ植えられてきたからなのだそうだ。しかも、全国に展開するこの植物は、たった一個の鱗茎のクローンであるといわれている。

実に妖しい花である。秋に花を咲かせ 冬に葉を出し 夏には地上から姿を消すという、普通の植物とは真逆の成長プロセスといい、空に向かってまるでアンテナのように放射状に広がる花の姿といい、種子を作らない三倍体であることといい、自然が作り出したものとは思えない。

そこで、若いころSFに熱中した私は、次のように妄想する。

これは超古代のマッド・サイエンティストが作り上げた通信装置なのでは? 花が出す特殊なパワーにより、人の心を操って世界中に自らを広めさせ、今は異界に去ってしまった創造者に地球各地の情報をひそかに送信しているのではあるまいか……と。

ところで、そんな重要な使命を負った花が、一年のうちに一週間ほどしか咲かないということの説明をどうコジツケよう?

それを一生懸命考えているところなのだが、今のところ良い答えが思い浮かばない。

「追記」 よくニラやノビルと間違えられて誤食事故の絶えないスイセンやタマスダレもヒガンバナ科の植物である。毒植物の多くは自己アピールをせず、ヒトの縄張りに重なり合う場所でひっそりと咲いていることが多い。ニンゲン界の近間に生きる彼らは、野性を失いつつある私たちに、さりげなく警告をする存在なのかもしれない。

N田さん

彼岸花

曼珠沙華は、「紅い花」という意味のサンスクリット語から。

毒草であるから、毒花、痺れ花。土葬が一般的だった昔の日本では、野鼠等による害を防ぐためにこの毒草を墓地の周囲に植えたことから、死人花、幽霊花、地獄花。

その花の形から、狐の松明、狐のかんざし、剃刀花。花の時季には葉がなく、葉が生えてくるころには花がないことから、「葉見ず花見ず」とも呼ばれる。

秋雨の終わりかけた彼岸の頃に、地面から一本の茎をすっと伸ばし、地上50センチ位の茎頂に赤い花をつける(時には白い花も)。

一週間ほどで茎も花も枯れてしまうと、今度は地下の鱗茎から緑の葉が伸びてきて、冬を越す。葉はアサツキに似ているから、誤食事故が起こることもあるという。

毒のアルカロイドは水に晒すと消えてしまい、鱗茎にはでんぷんを多く含むため、昔は飢饉の際の救荒食になったというが、毒草であるため年貢の対象外とされており、お百姓たちはずいぶん助かったことだろう。

花は咲くが、種子はできない。三倍体と言われる遺伝子構成のせいであって、増えるのは専ら地下の鱗茎によってのみ。だから、中国から渡ってきたと思われるこの花が全国に広まっていったのは、鳥や虫の力によるものではなく、人の手でひとつひとつ植えられてきたからなのだそうだ。しかも、全国に展開するこの植物は、たった一個の鱗茎のクローンであるといわれている。

実に妖しい花である。秋に花を咲かせ 冬に葉を出し 夏には地上から姿を消すという、普通の植物とは真逆の成長プロセスといい、空に向かってまるでアンテナのように放射状に広がる花の姿といい、種子を作らない三倍体であることといい、自然が作り出したものとは思えない。

そこで、若いころSFに熱中した私は、次のように妄想する。

これは超古代のマッド・サイエンティストが作り上げた通信装置なのでは? 花が出す特殊なパワーにより、人の心を操って世界中に自らを広めさせ、今は異界に去ってしまった創造者に地球各地の情報をひそかに送信しているのではあるまいか……と。

ところで、そんな重要な使命を負った花が、一年のうちに一週間ほどしか咲かないということの説明をどうコジツケよう?

それを一生懸命考えているところなのだが、今のところ良い答えが思い浮かばない。

「追記」 よくニラやノビルと間違えられて誤食事故の絶えないスイセンやタマスダレもヒガンバナ科の植物である。毒植物の多くは自己アピールをせず、ヒトの縄張りに重なり合う場所でひっそりと咲いていることが多い。ニンゲン界の近間に生きる彼らは、野性を失いつつある私たちに、さりげなく警告をする存在なのかもしれない。

N田さん

彼岸花

大根のような・・・・・ -アトリエN- [アトリエN]

せり・なずな・ごぎょう(おぎょう)・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろこれや七草。

ご存じ春の七草のうち、すずなとは蕪(小蕪)のことで、すずしろとは大根のことであるが、どうしてこのふたつに「すず」がついているのかと不思議に思っていた。

ちくま学芸文庫の『花物語』(牧野富太郎著)を読んで、疑問が解けた。

すずなの「すず」は小さいという意味で、すずしろの「すず」は清らかの意味なのだそうだ。すずしろの語は清白とでも宛てれば良いのだろう。

昔々の大根は、今日のように太くなかった。

「大根足」という言葉があるが、古事記には「大根のように白く細い腕」という表現が有り、そのことからも、大根のような足とは、ファッションモデルのように白くてほっそりした脚という褒め言葉だったのだろう。

大根足が「ぶっとい足」という意味で使われるようになったのは、江戸時代以降のことであるそうだ。営農家のたゆまぬ努力が、今日のような大きくて種々さまざまな大根を作り上げたのである。

植物学的には、蕪の実の部分は胚軸(茎と根の間の部分)が肥大したもの。大根の場合は上半分が胚軸、下半分が根の、それぞれ肥大した部分であるそうで、その証拠に蕪の根毛は実の下についているが、大根の根毛は実の下半分にその痕跡がある。

三国志で有名な蜀の軍師・諸葛孔明の名にちなむ諸葛菜とは、実は蕪のことで、遠征時の兵の食料として改良したのでその名がついたらしいが、なぜ日本でオオアラセイトウ(ムラサキハナナ)の別名となってしまったのかは謎である。中国と日本での植物名の取り違えは、ほかにもたくさんあるようだ。

芝居の下手な役者を大根役者というが、これには諸説あり、大根が白いことからシロウト(素人)に近い役者のことを言った……という説や、大根はいくら食べても食あたりしないことから、当たらない役者のことをなぞらえたとか、早々に舞台から降ろされるので、大根おろしにひっかけたという説など、さまざまあるようだ。

いろいろと莫迦にされがちな大根だが、なな山の菜園で採れる大根はたまらなく旨い。

T橋さんをはじめ、携わった皆さんの丹精の賜物だろうが、なな山に限って言えば「大根のような」とは、素朴だが格別に旨いことの形容句と言っていいだろう。

N田さん

花ダイコン。提供:「写真素材足成」(www.ashinari.com)

ご存じ春の七草のうち、すずなとは蕪(小蕪)のことで、すずしろとは大根のことであるが、どうしてこのふたつに「すず」がついているのかと不思議に思っていた。

ちくま学芸文庫の『花物語』(牧野富太郎著)を読んで、疑問が解けた。

すずなの「すず」は小さいという意味で、すずしろの「すず」は清らかの意味なのだそうだ。すずしろの語は清白とでも宛てれば良いのだろう。

昔々の大根は、今日のように太くなかった。

「大根足」という言葉があるが、古事記には「大根のように白く細い腕」という表現が有り、そのことからも、大根のような足とは、ファッションモデルのように白くてほっそりした脚という褒め言葉だったのだろう。

大根足が「ぶっとい足」という意味で使われるようになったのは、江戸時代以降のことであるそうだ。営農家のたゆまぬ努力が、今日のような大きくて種々さまざまな大根を作り上げたのである。

植物学的には、蕪の実の部分は胚軸(茎と根の間の部分)が肥大したもの。大根の場合は上半分が胚軸、下半分が根の、それぞれ肥大した部分であるそうで、その証拠に蕪の根毛は実の下についているが、大根の根毛は実の下半分にその痕跡がある。

三国志で有名な蜀の軍師・諸葛孔明の名にちなむ諸葛菜とは、実は蕪のことで、遠征時の兵の食料として改良したのでその名がついたらしいが、なぜ日本でオオアラセイトウ(ムラサキハナナ)の別名となってしまったのかは謎である。中国と日本での植物名の取り違えは、ほかにもたくさんあるようだ。

芝居の下手な役者を大根役者というが、これには諸説あり、大根が白いことからシロウト(素人)に近い役者のことを言った……という説や、大根はいくら食べても食あたりしないことから、当たらない役者のことをなぞらえたとか、早々に舞台から降ろされるので、大根おろしにひっかけたという説など、さまざまあるようだ。

いろいろと莫迦にされがちな大根だが、なな山の菜園で採れる大根はたまらなく旨い。

T橋さんをはじめ、携わった皆さんの丹精の賜物だろうが、なな山に限って言えば「大根のような」とは、素朴だが格別に旨いことの形容句と言っていいだろう。

N田さん

花ダイコン。提供:「写真素材足成」(www.ashinari.com)